Chiesa arcipretale di San Vincenzo

GRAVEDONA

La chiesa plebana di San Vincenzo in Gravedona ha una lunghissima storia architettonica. Sorta, come il più noto Battistero o chiesa di Santa Maria del Tiglio, su un’area sacra romana, fu edificata probabilmente tra il V e il VI secolo, come testimonia l’antica epigrafe di Agnella ed Onoria, risalente all’anno 508. Fu riedificata a tre navate, con ampio coro e cripta nell’XI secolo e consacrata il 1° settembre del 1072. A causa di frequenti allagamenti, fu riedificata conservando solo parte delle strutture romaniche tra il XVII e il XVIII secolo. A questo periodo risale anche la facciata e il caratteristico portico che la raccorda agli oratori delle due confraternite: quello di Santa Marta a sinistra e quello di San Michele a destra.

VISITA ALLA CHIESA – interno

La chiesa attuale ricalca le stesse dimensioni di quella romanica: il pavimento attuale si trova a quota + 1,50 mt. rispetto a quello dell’XI secolo. La chiesa seicentesca presenta un’unica navata alla quale sono accostate sei cappelle laterali, nelle quali sono posti altrettanti altari monumentali in marmo; in prossimità del presbiterio le ultime due arcate celano un piccolo transetto con le porte laterali, nel quale sono state ricavate le due balconate del pulpito e dell’Organo. L’ampio presbiterio, (in origine quadrato e poi ampliato con l’abside poligonale nel 1726) fu invece realizzato ex novo demolendo le tre absidi ma conservando la struttura della Cripta. La chiesa attuale rinnovata nel 1960-62, era stata precedentemente oggetto di restauri nel 1889, anno anche degli ultimi interventi artistici.

CAPPELLE DI DESTRA | 1. La prima cappella, di patronato della famiglia Pellizzari (originaria di Musso) è dedicata al vescovo S. Biagio, medico e martire all’inizio del IV secolo. La pala d’altare è attribuita al pittore bolognese Giovanni Luigi Valesio (1579-1623), già allievo di Ludovico Carracci e raffigura Miracolo di S. Biagio (1611). Il Valesio, opera a Gravedona, probabilmente su impulso dell’arciprete Curti Maghini, che si era formato a Bologna. Nella tela, il santo vescovo avvolto dal piviale e già recluso in carcere, salva dal soffocamento un ragazzo che aveva ingoiato una lisca di pesce. Ai suoi piedi il pettine da cardatore, strumento del martirio. Accanto all’altare, una foto ricorda don Roberto Malgesini (1969-2020), già vicario di Gravedona dal 1998 al 2003, ucciso da un senzatetto mentre si preparava a distribuire la colazione ai poveri di Como.

2. La cappella centrale, fondata nel 1616 dagli eredi di Agostino Canova-Magatti, era originariamente dedicata a S. Francesco d’Assisi. Dalla fine del 1800 è dedicata alla Madonna del Carmelo. Nel ricco altare marmoreo, è collocata una recente la statua lignea della Madonna con il Bambino (1960). Nella volta due medaglioni con simboli mariani.

3. Nella cappella di patronato Curti, dedicata a S. Giuseppe, la pala d’altare è la tela del celebre pittore romano Giovanni Baglione (1573-1643), raffigurante la Sacra Famiglia con Dio Padre e lo Spirito Santo (1620): l’opera fu commissionata da Giovan Antonio Curti, figlio del giureconsulto Camillo e residente a Roma.

TRIBUNA ORGANO | Sopra la porta laterale Organo meccanico a canne costruito dall’organaro varesino Vittore Ermolli nel 1895.

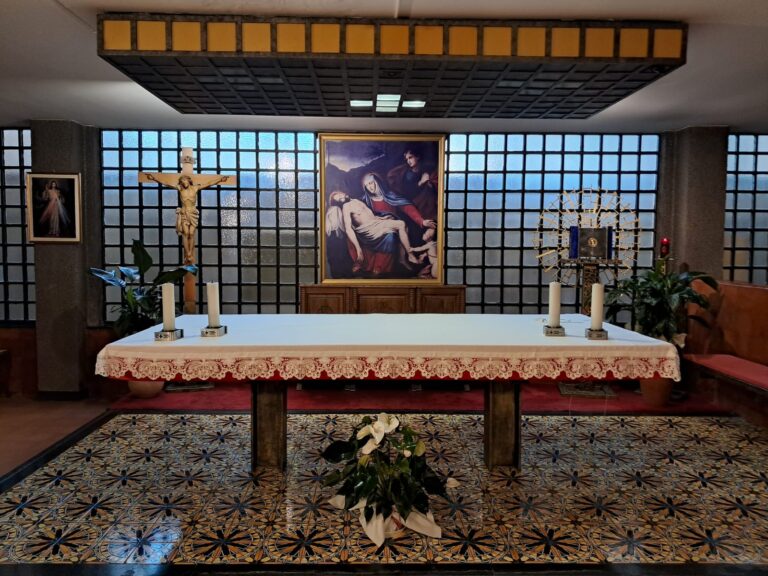

Presbiterio | Il presbiterio, edificato nel 1600, fu riccamente decorato dopo l’ampliamento del 1726.

4a. Al centro spicca l’altare maggiore (1757-59), in marmi policromi, scolpito da Pietro Giacomo Longhi di Viggiù. Al centro dell’abside, tra quattro finestre rettangolari è posta la grande pala del pittore intelvese Carlo Innocenzo Carloni (1687-1775) raffigurante la Gloria di San Vincenzo martire (1765): al centro, S. Vincenzo rivestito degli abiti diaconali (di color turchese) è portato in gloria dagli angeli, mentre nella parte bassa della tela due scene ricordano l’occultamento del cadavere di S. Vincenzo, gettato in acqua con una macina, ed il suo miracoloso ritrovamento sulla riva. Nel catino absidale angeli con simboli del martirio, sempre opera del Carloni, così come le raffigurazioni della Carità a sinistra e della Fede a destra. Nell’abside sono posti i seggi del coro dei canonici: risalgono al 1600 e furono qui ricollocati dopo l’ampliamento.

4b-c. Sulle pareti due ampi teleri (1735) del pittore Michelangelo Bellotti (1677-1744), noto soprattutto per un mal riuscito restauro del Cenacolo Vinciano. A sinistra, S. Vincenzo e il vescovo Valerio davanti al prefetto Daciano, ed a destra il Martirio di S. Vincenzo. La volta è completata con un affresco con Simboli del martire S. Vincenzo (1889), opera del pittore Luigi Tagliaferri (1841-1927) di Pagnona.

SACRESTIA | ( visitabile su richiesta ): fu edificata nel primo decennio del 1600: all’interno splendidi armadi dell’intagliatore comasco Andrea Radaelli (+ 1725) e definiti dal Vescovo Carafino “forse senza eguali in tutta la diocesi”. Sono arricchiti da numerose statue, tra le quali spiccano l’Immacolata, S. Pietro, S. Paolo, S.Giovanni Battista e S. Sebastiano. Nella volta è affrescata la Gloria di San Vincenzo, e quattro medaglioni a monocromo con scene della vita del patrono: l’Ordinazione diaconale, la Predicazione, la Distribuzione dell’Eucarestia, infine Daciano ordina di gettare in acqua il corpo di S. Vincenzo; opere del 1697, del comasco Pietro Bianchi detto il Bustino (attivo 1680-1720).

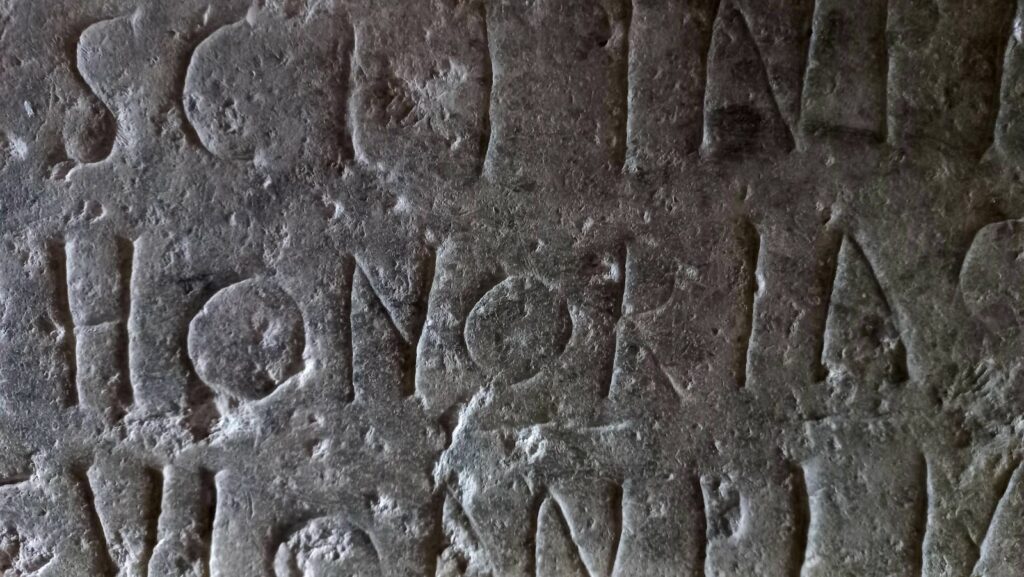

CAPPELLE DI SINISTRA | 5. Nell’angolo tra la balaustra del presbiterio e il piccolo transetto si trova una importante testimonianza storica della chiesa paleocristiana di S. Vincenzo, cioè l’epigrafe marmorea di Agnella ed Onoria, (primo decennio del VI secolo).

Sulla lapide si ricordano due famule Christi, due donne consacrate a Dio, di nome Agnella, (morta nel 502 durante il consolato di Flavio Avenio), e Onoria, (morta nel durante il consolato di Basilio Venanzio). Accanto ad essa una lapide del 1710 ne sottolinea l’importanza storica: “Qui accanto … memoria della santità della morte e della vita eterna, delle serve di Cristo, Agnella e Onoria, che morirono in pace e furono qui sepolte l’una il 29 marzo 503 (!), l’altra il 25 luglio 508 sotto il Console Avenio, l’altra sotto il Console Venanzio; da questo antichissimo tempio di San Vincenzo, fu dissotterrato durante il restauro del 1600, e qui posto dal popolo di Gravedona perché susciti pia venerazione tra i loro concittadini. Anno del Signore 1710”.

5a. Pulpito ligneo. L’attuale pulpito fu rimaneggiato ed in gran parte rifatto nel 1895 in occasione dell’adeguamento della cassa dell’Organo: è opera dell’intagliatore milanese Pietro Zaneletti (): sulla balaustra i simboli del martirio del patrono.

6. Cappella di S. Girolamo, di patronato della famiglia , è dedicata al santo Dottore della Chiesa (347-420): nato in Istria, fu eremita in Siria e poi sacerdote a Roma (da cui la tradizione di considerarlo cardinale), infine di nuovo monaco a Betlemme, dove tradusse la Bibbia in latino, vivendo da penitente accanto alla grotta della natività. Nella tela S. Girolamo penitente, in preghiera, seminudo ma avvolto dal manto cardinalizio, è opera del pittore di origine veronese, ma attivo a Roma, Alessandro Turchi, detto l’Orbetto (1578-1643).

7. La seconda cappella, di patronato della famiglia di Giovan Antonio Canova-Magatti è dedicata a Sant’Andrea, e porta sull’altare un’altra tela attribuita al pittore Valesio, Madonna con Bambino e i santi Andrea e Carlo Borromeo. Nella cappella è normalmente esposta la statua lignea di S. Antonio Abate anticamente posta nell’abside destra della chiesa di S. Maria del Tiglio.

8. Cappella di S. Francesco anticamente dedicata a S. Orsola fu decorata a spese della Confraternita della Dottrina Cristiana. La tela con il Martirio di S. Orsola è andata dispersa. Nel XIX secolo fu dedicata a S. Francesco trasferendovi la pala (tela incollata su tavole) di San Francesco d’Assisi che riceve le stigmate, (1616) anch’essa attribuita al Valesio: Nell’immagine S. Francesco, sul monte della Verna, in estasi davanti al serafino crocifisso, riceve i segni della passione sul monte della Verna nel settembre del 1224. L’opera si trovava originariamente presso la cappella della B.V. Maria del Carmelo, fondata nel 1616 dagli eredi di Agostino Canova-Magatti.