Battistero di S. Maria del Tiglio

GRAVEDONA

Su un’area sacra romana, fu edificato il Battistero paleocristiano della Pieve di Gravedona, risalente al V-VI sec. e dedicato a San Giovanni Battista. A seguito di un fatto miracoloso, avvenuto nell’anno 823, il battistero venne riedificato dopo la metà del XII, con un progetto architettonico originalissimo e dedicato a Santa Maria “del Tiglio”. Si tratta di una delle più originali e misteriose opere del Romanico comasco, di una qualità sorprendente dal punto di vista architettonico, con una lunga storia che vi auguriamo di scoprire.

Cenni storici

La chiesa battesimale di S. Maria del Tiglio fu eretta in sostituzione di un antico battistero paleocristiano, risalente al V-VI secolo, e costruito a sua volta su un’area sacra di epoca romana, come testimoniano numerosi reperti riutilizzati nelle varie ricostruzioni (tra cui un’ara pagana murata alla base dell’absidiola destra). L’antico Battistero, dedicato a San Giovanni Battista, legato alla storia della Regina Teodolinda e probabilmente oggetto di interventi in epoca carolingia, è citato negli Annali di Fulda, quando nell’anno 823, si verificò un evento miracoloso: un affresco, raffigurante la Vergine col Bambino nell’atto di ricevere i doni dei Magi, brillò di luce propria per due giorni e due notti. È probabilmente a seguito di questo miracoloso evento che si progettò la costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine Maria, per perpetuarne il ricordo, pur restando dedicata alla celebrazione del Battesimo.

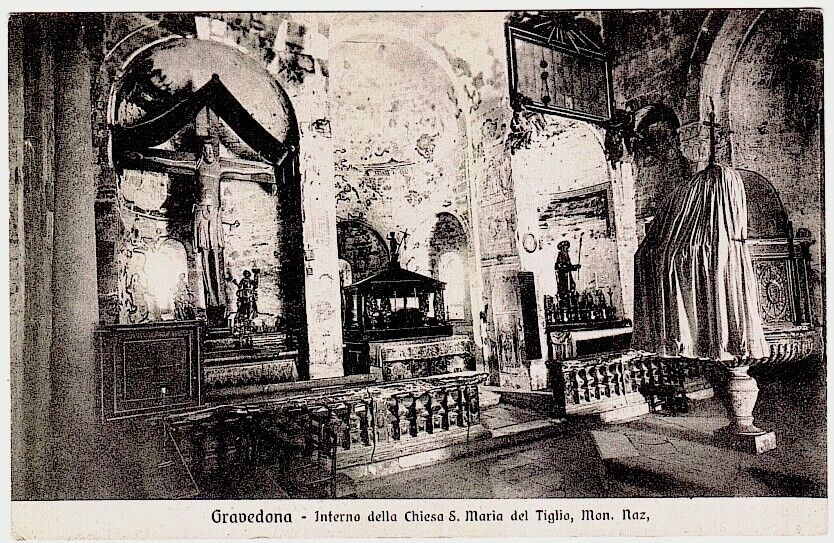

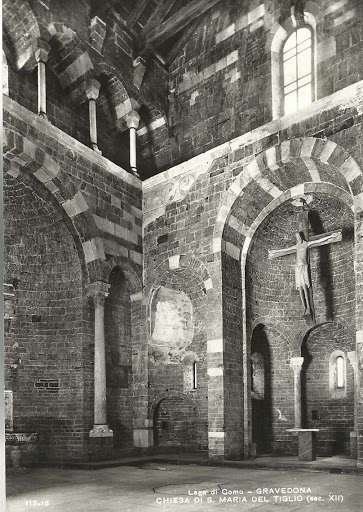

La chiesa presenta una pianta centrale nella quale si innestano le absidi (tre maggiori più due ampie nicchie) ed il vestibolo d’ingresso. La prima fonte che nomica la chiesa di Santa Maria risale al 1154 ed effettivamente l’analisi architettonica la colloca entro il XII secolo. La dedicazione alla Beata Vergine del Tiglio, sembra essere in relazione con la presenza di un albero di tiglio sul campanile, anche se tale tradizione è piuttosto recente. Dopo il Concilio di Trento l’interno venne pesantemente rimaneggiato con l’innalzamento del pavimento, la posa di un nuovo fonte Battesimale, il rifacimento degli altari, e le la decorazione con stucchi ed affreschi delle absidi maggiori.

La chiesa presenta una pianta centrale nella quale si innestano le absidi (tre maggiori più due ampie nicchie) ed il vestibolo d’ingresso: si presenta come una grande aula quadrata all’interno e rettangolare all’esterno. Sui lati emergono tre absidi semicircolari e una possente torre campanaria occupa il centro della facciata, secondo un modello prevalentemente nordico, in particolate francese. La torre è a base quadrata nella parte inferiore, realizzata con pietre squadrate con regolarità, salvo poi culminare nel semplice ed agile campanile, inizialmente edificato a base cruciforme e poi inglobato nella torre ottagonale realizzata alla fine del ’500 in stile romanico. Vi si accede dal maestoso portale maggiore, posto alla base del campanile (un altro accesso è sul lato destro, con lunetta affrescata con una Pietà trecentesca).

Sulla facciata si trovano vari bassorilievi con valore simbolico, probabilmente materiale di recupero dell’antico edificio: un Centauro con l’arco (il tentatore), un cervo trafitto da una freccia, (il peccatore) una stella con croci, un nodo gordiano (rappresentano l’infinito), un serpente (il maligno); Poco più in alto, è inserita in una monofora un bassorilievo di epoca tardo-romana, forse proveniente da una stele funeraria. Appena sotto il primo ordine di archetti, sono visibili inoltre due rilievi tondeggianti, chiamati popolarmente “le mammelle di Teodolinda”, che sembrano alludere al tema della fertilità, o alla leggendaria visita della regina.

L’uso di due pietre diverse, marmo di Musso e pietra di Olcio, crea un effetto di policromia a fasce orizzontali. Una stretta monofora è visibile sulla facciata, in corrispondenza di quella che fu probabilmente una piccola cappella con tribuna verso l’interno, per conservarvi ed esporvi importanti reliquie.Interessato da restauri esterni già a partire dalla metà del XIX secolo, il recupero stilistico del monumento fu compiuto nel 1952-53, con il ritrovamento della primitiva vasca battesimale e di un pavimento a mosaico del V secolo, oltre al rinvenimento di numerosi lacerti di affreschi.

Visita al Battistero

1. Giudizio universale. Grande opera, attribuita a Paolo Pietro da Menaggio, pittore di scuola lombarda (metà del XIV secolo). Si tratta di una composizione suddivisa in riquadri; nella fascia superiore, è rappresentato il Cristo giudice in mandorla, affiancato da “angeli tubicini” e altri recanti i simboli della Passione; ai lati del Cristo angeli e santi in preghiera tra cui si riconosce a destra S. Giovanni Battista Sotto, un tabellone mostra due iscrizioni che riportano versetti del vangelo secondo Matteo [ Mt 25,35-40 ] che elencano le opere di Misericordia necessarie per la salvezza: “… ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi ”. Ai lati del riquadro il mistero della Resurrezione della carne con la raffigurazione dei corpi che escono dalle tombe. Al di sotto l’intercessione dei santi per le anime che stanno per sottoporsi al giudizio, circondati dalla raffigurazione di Virtù e Vizi con cartiglio, figure che ricorrono anche lungo i bordi laterali. Alla base, nei lacerti di affresco rimasti, compaiono numerosi campanili che popolano la Gerusalemme celeste.

2. Crocifisso ligneo. Scultura in legno di pioppo ed ontano di scuola renana (probabile prima metà del XII sec., già nell’antica S. Vincenzo), qui trasportato nel ‘600, e restaurato nel 2000. Si tratta di un Cristo trionfante, che mostra il crocifisso vivo, con la figura intera dritta, in posa statica, con la testa non reclinata, gli occhi ben aperti e con l’espressione impassibile non sofferente. Si tratta di uno dei più antichi crocifissi dell’intera diocesi di Como.

3. Lacerti di affreschi devozionali. Di artista anonimo (II metà del XIV sec.) furono riscoperti nel 1953, dopo la demolizione dell’altare seicentesco dedicato alla Madonna del Carmelo. In basso da sinistra, Sant’Anna “metterza” che tiene in braccio la Vergine Maria con in grembo il bambino Gesù. Al centro Santa Susanna, giovanissima martire romana del IV secolo.

A destra San Giuliano ospitaliere, con aureola e abiti principeschi mentre, acceso d’ira (con un diavolo sulle spalle) uccide con un pugnale i genitori, scambiati per la moglie ed un amante: alle sue spalle la moglie terrorizzata con le braccia alzate.

Nella parte superiore, altri due affreschi contemporanei che raffigurano ancora San Giovanni Battista e San Lucio eremita, protettore di pastori e casari, nell’atto di donare il formaggio ad un povero: vissuto nella vicina Val Cavargna nel XIII secolo, fu un povero pastore che donava il frutto del suo lavoro ai poveri.

4. Decorazione dell’arco dell’abside maggiore. Si tratta di resti di affreschi di epoche diverse: sotto il ciclo di San Giovanni rimane un affresco del vescovo tedesco San Gottardo di Hildesheim (vissuto nel XI secolo e canonizzato nel 1136). A un pittore lombardo del XV sec. (bottega dei Seregnesi) sono attribuite le scene superstiti della vita di San Giovanni Battista: si riconosce ancora la scena del Battesimo di Gesù e il recupero del corpo del precursore per la sepoltura. A lato di questo ciclo, rivolti verso l’aula liturgica due affreschi sovrapposti raffiguranti il patrono della antica pieve, San Vincenzo.

5. Corteo ed Adorazione dei Magi ( seconda metà XV sec.) rifacimento del soggetto antico che diede origine alla chiesa attuale (vedi storia). Inserito in una cornice geometrica, che si replicava sopra l’absidiola sinistra, sono inseriti tre forme circolari dalle quali sporgono i busti di tre profeti che mostrano un cartiglio. L’affresco descrive sullo sfondo il Corteo dei Magi, ed in primo piano due magi, abbigliati con le ricche vesti del ’400 nell’atto di offrire i doni (gli scrigni, un tempo dorati, sono modellati tridimensionalmente). A lato i resti di una Annunciazione.

6. Lacerti di affreschi. Recuperati nel 1953 dopo la demolizione dell’altare di S. Marta. Attribuiti alla bottega dei Seregnesi, sono della fine del XV secolo. In una cornice a sesto acuto, al centro campeggia la Madonna in trono tra san Nicola di Bari e un santo diacono (probabilmente San Vincenzo) che presenta l’offerente. Accanto si sono conservati resti di una bella Ss. Trinità.

7. Natività. Ormaia quasi invisibile, è un affresco devozionale che richiama l’immagine che brillò nell’anno 823. Queste tracce ci lasciano ipotizzare che tutto il Battistero fosse un tempo affrescato.

8. San Cristoforo. Opera della seconda metà del XIV secolo, raffigura il santo come un uomo alto e forte che aiutò un bambino (Gesù) ad attraversare un fiume. Il santo è venerato come protettore di pellegrini e viandanti.